第一章

祈りのはじまり

観音霊堂前にて、迎え火の供養が厳かにはじまります

当山の迎え火は、観音霊堂の供養を勤めることより始まります。

この霊堂には、合祀の精霊が安らかに収められており、その前に灯る一灯が、すべての祈りの起点となります。

起点となる灯火の火種は、大仏様よりいただき、迎え火の“種火”として観音霊堂に灯され、霊堂前の燭台にもその火が移されます。

やがて参列の方々が手を合わせ、読経の声が境内に満ちると、亡き人を想う心が静かにひとつに結ばれてゆきます。

このとき灯される光は、単なる明かりではなく、過ぎし日々を照らし、今を生きる私たちの心をも照らす“縁”の火です。

やがてその火が竹灯籠へと受け継がれ、境内を包む祈りの灯となっていきます。

第二章

炎が立ち上がり、祈りの輪が広がる

夜空に舞う火の粉とともに、祈りの炎が立ち上がります。

迎え火の〝おがら〟の炎は、まぶしいほどに強く,息をのむほどの熱さを両手に伝えます。

そして境内を照らし、参拝者の祈りの輪を結びます。

天地を結ぶように燃え上がるその炎。

亡き人と今を生きる人を静かにひとつに繋げてゆきます。火花の瞬きは、あたかも祈りの声を代弁しているかのようです。

ーーどうかこの灯が、あの方の心へ届きますように――。

第三章

一灯を受けて ― 祈りを家へ

炎が揺れる迎え火のもとで、人々は静かに列をなし、

差し出した器へと一灯を受けていきます

火を受けて

静かに灯火が人の手から人の手へ渡っていきます

その火は、遠くで待つ家族のもとへと運ばれる迎え火の灯

祈りを託して

手のひらの灯は、いのちの記憶を映す鏡

この灯を持ち帰ることに喜びを見出した人たちは、

過ぎた日のぬくもりを胸に描きつつ、家路を急ぎ、そして――

掌の灯

小さな掌が、未来の祈りを包みこむ

静けさの中で、炎の揺らめきに安らぎを覚える一夜です

静けさの中へ

炎のきらめきが、やさしく夜を閉じていきます

第四章

竹に祈りを刻む

光は外へ、祈りは内へーーその間に生きるという灯がある

竹灯籠づくりは、迎え火のもう一つの祈りです。

「やればできる」と心の奥で自らを励ましながら、誰もが竹に向き合います。

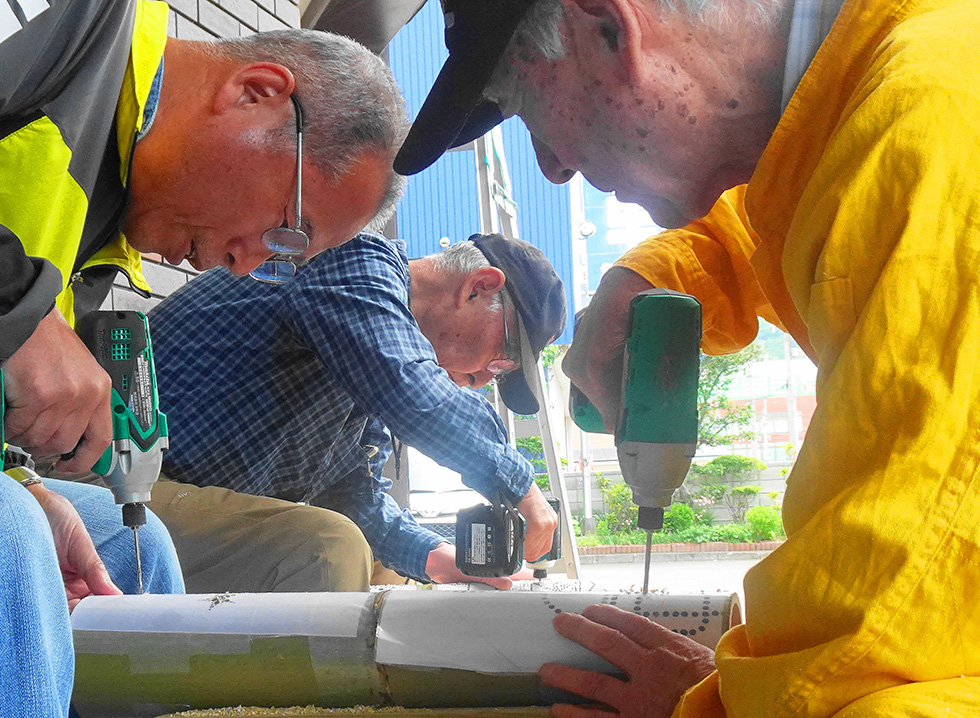

経験の無い竹灯籠作りに。ドリルを手に取り、下絵を確かめながら一つひと竹に向き合い、それぞれの思いが少しずつ宿るかのように。

真剣な眼差しで黙々と穴をあけるその傍らから、少年がじっと覗き込んでいます。気づかぬうちに役員さんの額にも汗が光り、竹と向き合う音だけが響いています。

少年のまなざしの奥には、初めて見る“祈りの形”への驚きがありありと浮かんでいます。

そこには人から人へと伝わっていく温もりが漂い、祈りとはこうして受け継がれていくものなのかもしれません。

完成した竹灯籠を手にしたとき、誰もが少し誇らしげな笑顔を見せます。

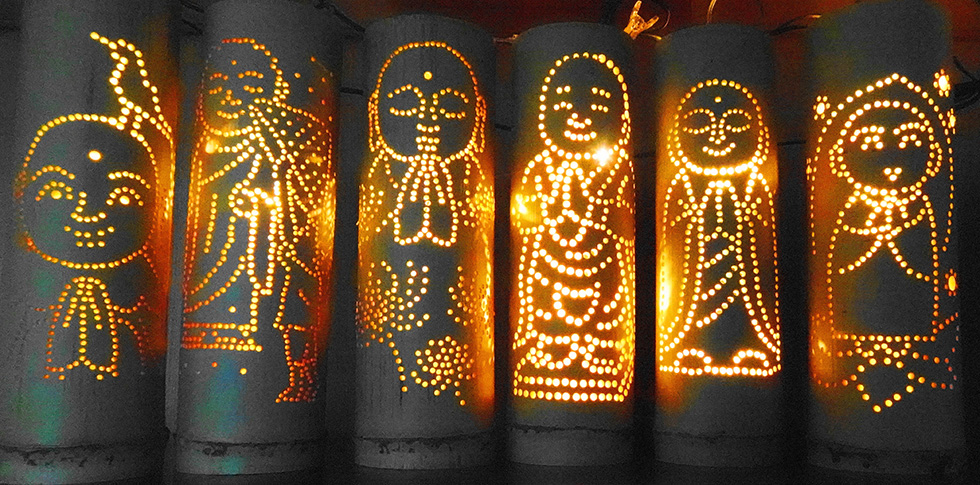

文様は花や地蔵、星、彼岸花——それぞれの手が描いた祈りの模様です。

夜が訪れ、灯がともると、昼間に穿たれた無数の小さな穴が、あかりの花となって境内を静かに照らし出します。

穴を開ける手、支える手、見つめる瞳。 そのすべてがひとつになって、祈りの光は生まれました。

第四章 第一節

竹灯ろうづくりの勉強会 ― 初挑戦の一日

「作る喜びに供養の心が宿ります」の言葉が掲げられた広間。

迎え火竹灯籠づくりの説明会が始まりました。誰もが初めて手にする電動ドリル。

講師役の役員さんも実演を前に、真剣な眼差しで 並びます。ユーチュウブの画面で手順を学び、次は講師による「ドリル使用の安全教育」を学びます。電動器具を前にしたときの空気は、めったに味わえない張り詰めた静けさでした。

初心者は一人が竹を支え、一人が慎重にドリルを進めています。その先に生まれるのは、祈りを刻むための小さな穴。お二人が協力され息を合わせる姿は、自然と温かな共感の空気が生まれます。

初挑戦の手には汗がにじみ、それでも手順に慣れてくると、表情には安堵の笑みが広がっていました。誰もが「自分の竹灯籠を仕上げたい」と願いながらの挑戦。 その夢中さのなかに、一つひとつの穴へ祈りを込めていく姿があります。 その姿に、祈りの原点が見えたようでした。

第四章 第二節

竹灯籠づくり 静けさの中に灯る時間

友人同士で並びながら、竹に向かう姿。それでも今日は無口に、静かな集中が流れます。ドリルの音だけが響く中、やわらかな緊張とぬくもりが満ちた一日。それぞれの手から祈りの形が生れていきます。

役員の皆さんも竹を手に取り、ひと穴ひと穴を確かめながら作業に加わります。 その手元に込められた想いが形へと。

その時okサインが。まるで目印の灯のようにかかげられました。声にならない応援がそっと伝わります。その指先が合図となり、空気が和らぎます。応援も言葉より動きで語られる時があるものです。

第四章 第三節

微笑みのお地蔵様と参加者皆さんの満たされた笑顔

竹を手に作業の緊張がやわらぐ瞬間、無口だった時間がいつの間にか笑い声に変わっていました。完成した灯籠を手にした参加者の顔は、どれも穏やかで、誇らしげです。光の模様が浮かび上がるたびに、互いの笑顔が広がっていきます。

「できましたね」「これも素敵」と声が重なり、会場の空気があたたかく満ちていきます。その時間は、祈りと喜びがひとつになった、かけがえのないひとときです。

第四章 第四節

枠作りと人の温もり

いよいよ展示準備の時期が到来しました。 これは頭の痛い作業です。あれやこれやと壁の前で思案すること、幾日も続きました。――サー、どうする。

その時、見かねたお寺のお隣さんが、枠の取り付けをボランティアでしてくださいました。

竹灯籠を吊るすための大切な準備です。

タイルへの穴あけは慎重を要する作業――その確かな手が、迎え火の舞台を支えてくださいました。

竹灯籠と共に取り付けられた枠にも、何か生き生きとした温もりが宿ったようでした。

第五章

8月13日・迎え火の灯火 竹あかりの夜

ー薄暮包む境内に、祈りの灯火がともるー

暮包む境内では、「迎え火のおがら」が焚かれ、帰り来る魂を迎える恒例のお盆行事のひとときが静かに訪れます。

同じころ、竹灯籠にも次々と灯がともり、迎え火の炎と交わりながら祈りの夜が穏やかに開かれていきます。

風に揺れる大かがり火と、静かに瞬く竹灯籠の光が重なり合う、落ち着いたひととき。

訪れる人々に寄り添う、心静かな夜のはじまりです。

迎え火の灯を自宅へと持ち帰られるお方は、お地蔵様の前でその灯を器へと移し、静かに手を合わせて帰途につかれます。

やがてその灯はご仏壇の前で再びゆらめき、境内で受けた祈りの光が家庭の中へと受け継がれていきます。

迎え火の灯火――それは、遠くと近くを結ぶ、ひとすじの輝きです。

迎え火と竹あかりの情景

―― 灯の記憶 ――

結び

お寺の役員の皆さんが中心となり竹灯籠づくりは実施されています。

さつばつとした時代の中で、誰かのために何かを届けたい――

その願いから、この「迎え火の竹明り」は生まれました。

お寺では40年程続いている恒例の迎え火行事、伝統の灯を受け継ぎつつ、新しい風をまとい、来て観て参加され、共に感じ合えるお盆行事として歩を始めています。灯ろう製作に参加の皆様のひとつひとつに込められた小さな灯が、静かに人の心を照らし、広がっていくことを願っています。

そして何よりも、ご先祖様に“ありがとう”の言葉を添えての灯籠づくり。 そのひとつひとつの灯は、祈りのかたちであり、感謝の光です。

広間には「作る喜びに供養の心が宿ります」の想いを掲げています。 その温もりを感じたとき、人と人、そして世代を越えて祈りがつながり、 やがて未来への道しるべとなっていくことでしょう。

よろしければ、どうぞその灯火の輪にお加わりください。

気力と集中力があれば、どなたでもご参加いただけます。

竹灯籠づくり説明会を毎年開催しています。

詳しくは毎年1月の当山ホームページお知らせ欄に記載致します。

尚、竹の本数に限りがございます。予めその旨申し添えます。

合 掌